京都や金沢、倉敷、川越などは多くの観光客が訪れることからも町屋・町家が残る有名なエリア。

このほかにもまだまだ全国には町屋・町家が多く残っています。九州では福岡の八女市やうきは市、四国は愛媛の大洲市、近畿は奈良や兵庫にも、各地域に魅力的なスポットがたくさん。

魅力的な全国の町家・町屋・古民家が残る街並みをご紹介します。

町屋・町家スポットの探し方

国内には、観光ガイドブックであまり紹介されていない町屋・町家の残る魅力的なスポットがいっぱいあります。

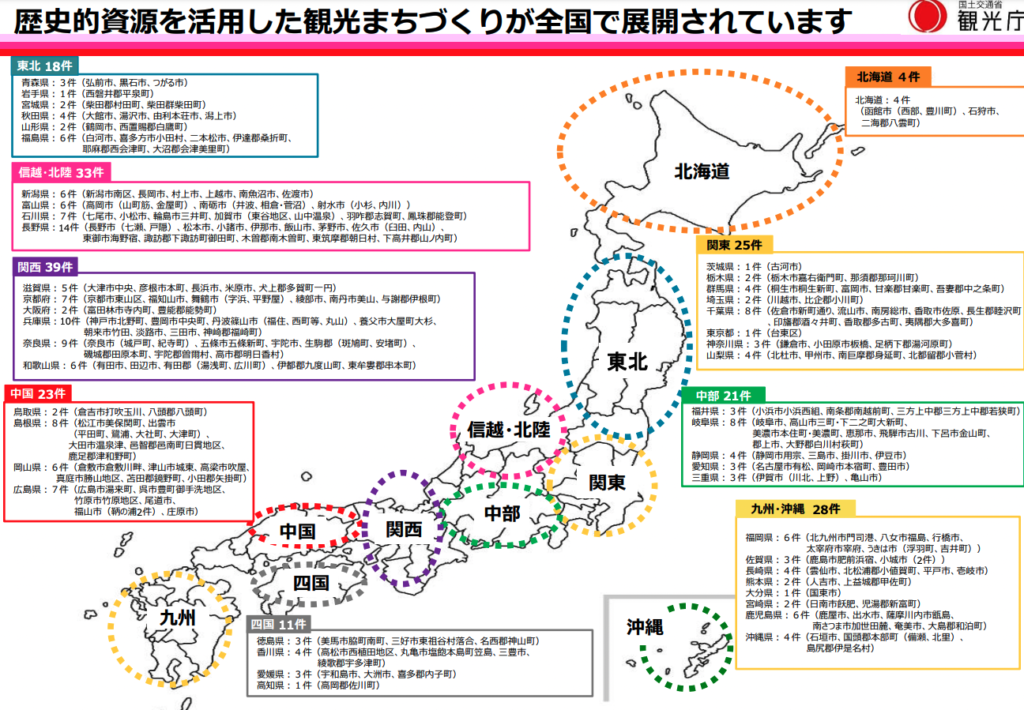

ガイドブックで大きく掲載されていない場合は、どんなエリアかわからないもの。そんな時は、観光庁などが進めている認定制度などを参考にしてみてください。「歴史的資源を活用した観光まちづくり」や「重要伝統的建造物群保存地区」はまさに、歴史的な建造物を知るために便利です。

歴史的資源を活用した観光まちづくりから調べる

歴史的資源を活用した観光まちづくりは、古民家等の歴史的資源を各地域で観光資源として活用し、まちづくりをしてる地域を増やすための活動です。

2020年時点で200以上の地域がこれに該当しています。歴史的資源を活用した観光まちづくり 地域マップ(PDF)で詳細の地域を確認することができます。

重要伝統的建造物群保存地区から調べる

重要伝統的建造物群保存地区(略して重伝建)は、昭和50年の文化財保護法の改正により、歴史的な風致を形成している伝統的な建造物群を、新しいカテゴリーの文化財として残していこうと始まった取り組みです。

高岡市山町筋(富山)や彦根市河原町芹町地区(滋賀)など町屋・町家の残る地区をはじめ現在全国で100箇所以上のエリアが認定されています。

関東の日帰りで行ける町家や古民家が残る観光地

関東には都心からぶらりといけるスポットが多数。週末のお出かけに魅力的なを中心にご紹介します。

週末のドライブに「佐原」(千葉県)

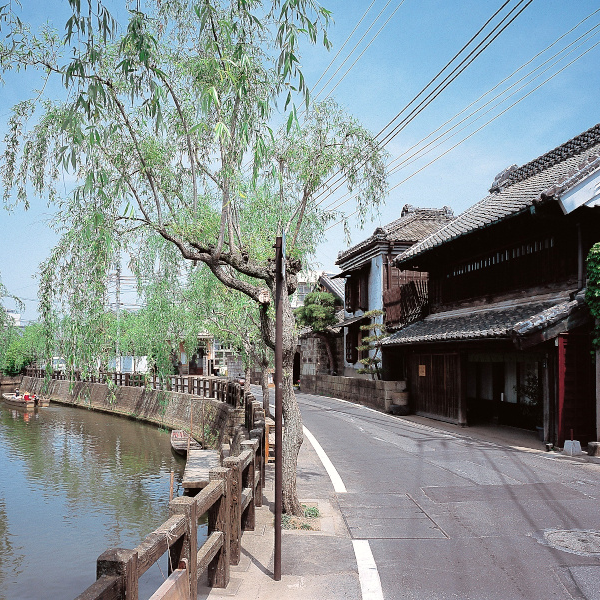

伊能忠敬でも有名な佐原。東京から2時間程で訪問することができる観光スポットです。

関東地方で初めて「重要伝統的建造物群保存地区」に選定された佐原は、利根川下流域の物資集散地として、近世から近代にかけてに栄えた河港商業都市で、寄棟造・妻入の町家等が建ち並んでいます。川沿いに「だし」と呼ばれる荷揚用階段が多数設けられているので、川沿いに降りてゆっくり空気を感じることもできます。また、観光船での舟めぐりでは徒歩とはまた違った街並みを楽しむことができます。

町屋の他に酒造が残っているので酒造見学や、大正時代以降の煉瓦造やRC造の洋風建物等も堪能できます。全国約400社の香取神社の総本社「香取神社」に足を伸ばしてみるのもおすすめです。

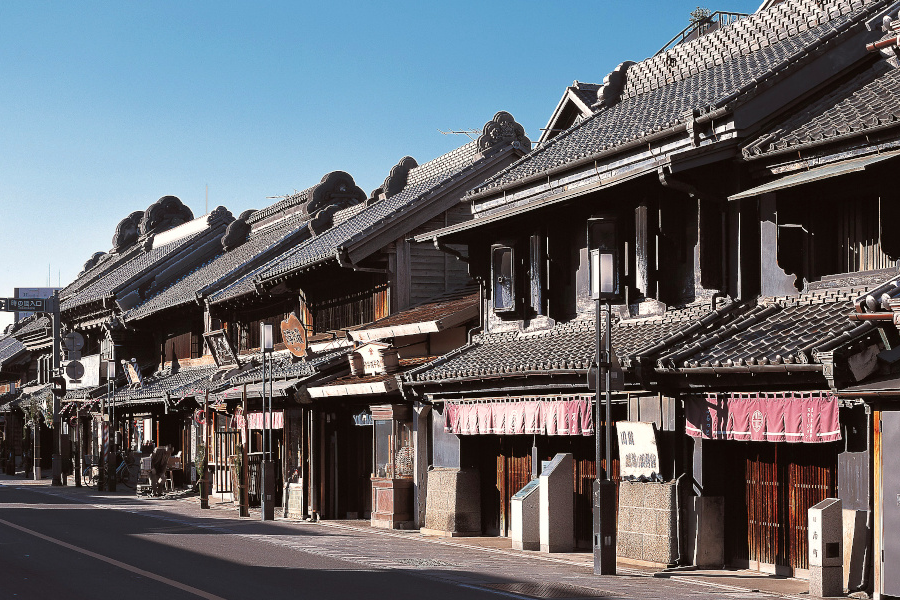

いわずとしれた小江戸「川越」(埼玉県)

いわずとしれた小江戸川越。都内から1時間かからずにアクセスできる、多くの町屋が残る魅力な観光地です。

明治26年の川越大火後に建築された黒漆喰塗の蔵造り町屋をはじめ、町屋以外にも埼玉りそな銀行川越支店など大正時代に建設された洋風建築など、さまざまな伝統的建造物が建ち並ぶ姿を目にすることができます。町屋には食べ歩きにぴったりな飲食店や、ゆっくり落ち着いて食事ができるレストランがあるので、事前準備なしで訪れても楽しむめること間違いありません。

東北の日帰りで行ける町家や古民家が残る観光地

江戸時代の面影を残す!大内宿の美しい街並みの魅力(福島県)

福島県南会津郡下郷町に位置する大内宿は、まるで時代劇のセットのような美しい茅葺き屋根の街並みが続く歴史ある宿場町です。

江戸時代の面影をそのまま残すこの特別な場所は、現代に生きる私たちに日本の原風景の美しさを感じることができます。

一歩足を踏み入れれば、喧騒を忘れて心が洗われるような、そんな特別なスポットです。

中部の日帰りで行ける町家や古民家が残る観光地

高層ビルが立ち並ぶ名古屋市中心街から1時間以内にアクセスできる古い町並みが複数ある愛知県や、全国的にみても重要伝統的建造物群保存地区に認定された地域が多い岐阜県などで多くの古い街並みに出会えます。

年間300万人が訪れる古い街並み「高山」(岐阜県)

高山は、豊臣秀吉に仕えた武将・金森長近によって築かれた城下町。

上一之町、上二之町、上三之町からなる「さんまち」を中心に、昔ながらの町家が軒を連ねるレトロな町並みが残されています。町家は現在、カフェやショップ、お土産物店などに改装されているので、そぞろ歩きをするだけでも楽しめます。

名古屋市内の古い町並み「有松」(愛知県)

慶長13年(1608)に尾張藩の奨励によってつくられた有松。こちらは名古屋市内の古い町並みです。

耕地も少なかったため、副業として絞染めを工夫したのが有松絞のはじまりです。 天明4年(1784)の大火により村の大半が焼失。火災に備えて漆喰を厚く塗り込めた塗籠造とし、萱葺き屋根に替わって瓦葺が使用されました。

重要伝統的建造物群保存地区にも指定。今も当時の面影を残した町家が並び、有松地区ならではの風情を漂わせています。

近畿の日帰りで行ける町家や古民家が残る観光地

京都をはじめ、古民家や町家が多く残る近畿地方。

城下町として発展した「姫路」や、水路周辺の石垣や土蔵群があいまった景観が魅力的な「近江八幡」などで古い街並みに出会えます。

水路周辺の石垣や土蔵群があいまった景観が魅力的な「近江八幡」(滋賀県)

大阪から1時間ほどでアクセスできる近江八幡市。湖東地方のほぼ中央に位置し、豊臣秀次によって城下町として建設され、北国街道と中山道が交差する交通の要衝ということもあり、在郷町として発展した地域です。

近江商人の活動拠点として繁栄したため大型町屋をはじめとした質の高い町屋が数多く残っています。また、琵琶湖につながるこの水路「八幡堀」周辺の石垣や土蔵群があいまった景観も魅力の1つで、映画のロケや結婚式にもよく使われるのも納得の景色です。手漕ぎ和舟に揺られながらのんびり巡ることもできます。

国内最古の寺内町「富田林」(大阪府)

大阪出身者でも意外と知られていない富田林の寺内町。中世末期に成立した寺内町と呼ばれる宗教都市です。城之門筋は、「日本の道百選」にも選定されるなど、国内最古の寺内町としての景観は魅力的です。

樽や布など酒造や木綿に関する商いが盛んで、寛文8年の記録では51種類、149の店舗が軒を並べていました。最近では2009年に地元の有志が中心になって設立した「LLPまちかつ」の影響もあり、町屋を生かしたカフェやレストランが増えています。

中国・四国の日帰りで行ける町家や古民家が残る観光地

江戸時代の商家が息づく!美馬市脇町うだつの町並みの歴史的魅力(徳島県)

江戸時代から明治時代にかけて藍商で栄えた商家町の面影が色濃く残る、日本でも屈指の美しい歴史的街並みに出会える「徳島県美馬市脇町」。

「うだつが上がらない」という言葉の語源となった「うだつ」が軒を連ねる南町通りは、まさに当時の商人たちの繁栄を物語る生きた博物館です。

吉野川の舟運で栄えた藍の集散地として発展した脇町は、現在も重要伝統的建造物群保存地区として大切に保存され、訪れる人々を江戸時代の商業都市へとタイムスリップさせてくれます。白壁とうだつが織りなす美しい景観は、四国の小京都とも称される格別な風情を感じることができます。

九州の日帰りで行ける町家や古民家が残る観光地

在郷の商家町として発展した町「八女」(福岡県)

福岡から約1時間半。久留米藩内で最大級の在郷の商家町として発展した町、八女。お茶でも有名な町です。

城下町としてつくられた町で、廃城後は周辺の農林産物の集散地・在方町として栄えたこともあり、居蔵造りの町並みが残されています。

地域文化商社「うなぎの寝床」が九州ちくごのアンテナショップとして運営をはじめた本店があります。現在は九州を中心にした日本の地域文化を紡ぐが場所として活動されています。八女の伝統や魅力と触れ合うツーリズムもおこなわれているので訪れてみてはいかがでしょうか。