京都や金沢などの観光地で目にする町家。

そんな町家も注視すると、昔からの飲食店などで皆さんの身の回りでも見かけることができます。近いようで遠い、日本の文化を語り継いできた町家・町屋について、ちょっと深ぼって知れば、その魅力を再認識できるはず。

そもそも町家とはどんなものなのか?町家や古民家など、一見同じような単語があるけどその違いは何なのか?町家ってどんなとこにあるの?など町家を取り巻く環境についてまとめてみました。

町家とは?町家・町屋・古民家。地域によって、呼び方が異なる”MACHIYA”

広義での町家は文字通り、「町の中の家」、今での都市住宅のこと。

ただし町家は、近代日本の都市部での民家を指すと考えられています。そのスタイルも時期や地域、あるいは産業によって背景が異なるため、商家などの屋敷では“町屋”、民衆の自宅を“町家”とするなど、使い分けている例も見られますが、町家がどんな建築物かを指しているのかと同様に、地域や話者によって言い回しが異なります。

日本全国にある、伝統的な軒を連ねた“都市型”の住居を指すことが多く、都市圏はもちろん、地方の城下町や宿場町、港町、門前町、在郷町など、地域によってその見た目はことなります。皆さんのイメージする奥行きが深い作りの町家(いわゆる“うなぎの寝床”)だけではありません。

格子や通り庭、火袋といった町家の特徴的な意匠や、長い年月をかけて刻まれてきた味わいは、新築の住宅にはみられない特徴です。また、日々自然との対話を楽しむことができることから、住まいとしての人気が再燃しています。

町家・町屋の違いとは?

町家と町屋と記載される“MACHIYA”。ではこの違いは何でしょうか?

商家などの屋敷では“町屋”、民衆の自宅を“町家”とするなど、使い分けている例も見られますが、町家がどんな建築物かを指しているのかと同様に、地域や話者によって言い回しが異なります。

京“町家”と記載されるように京都では“町家”と記載されることが多く、公益財団法人京都市景観・まちづくりセンターでは、京町家の外観に関する評価をまとめた京町家プロフィールを整備し、所有者やその関係者の認識を深め、適切に維持・管理、および流通されることを目指しています。

同取り組みの中では、認定の対象として下記のすべての要件に適合する建物を“京町家”として認定しています。

- 昭和25年以前に伝統軸組構法で建築されている建物であることが確認できること。

- 建物に著しい改変がないことが確認できること。

- 京町家の特徴的な外観要素を現に有している、あるいは過去に有していたことを確認できること。

- 道に面し、かつ連担し建築されている建物であることが確認できること。

(過去に連担していたもの及び塀等の連担も含む。) - 原則として、出入口が面する路地等の有効幅員が概ね1.2m以上ある建物

- 公共の空地や、立ち入り可能な場所から外観が確認できること。

古民家と町家・町屋もやっぱり違う?

同様に古民家と町家・町屋も何が違うのか気になるところです。不動産サイトでも町家を古民家と表記していることが多いですし、古民家カフェとして町家が紹介されることも少なくありません。

表記される場所によって「日本の伝統的な昔ながらの工法で建てられた築年数が古い木造民家」や「主に戦前・大正時代以前に建てられた古い民家」など定義はまちまちですが、一般社団法人全国古民家再生協会では古民家の定義を、昭和25年の建築基準法の制定時に既に建てられていた「伝統的建造物の住宅」としています。これを参考にすると良さそうです。

だとすると、古民家には「都市型の住居(=町家・町屋)」も「農家部の伝統的な工法で建設された古い民家」もどちらも含まれます。エリアや工法でその特徴は大きく違いますが、町屋・町家は古民家の1つのカテゴリーとも言えるかもしれません。

地域ごとの都市計画によって形成された、町家・町屋の特徴

一口に町家といっても、京都や大阪など伝統的な都市住宅としての町家と、地方城下町や宿場町、港町、門前町、在郷町など、どのような背景で成り立った町なのかによってその特徴は異なります。

京都や大阪などの町家・町屋の場合は、地割り(区画)の影響を強く受けてつくられました。

人口増加によって、高階層の建物を建築できない当時は宅地を細分化することで、より多くの住居用意する必要がありました。その結果、細かい町割りになり、間口が狭く奥行きが深い地形に職住併用の住宅を建てるパターンがうまれました。一説によると、徴税の負担が間口の幅で定められていたため、敢えて間口を狭く、奥に長く建てたとも言われています。

地割の影響は通りに面した町屋・町家だけでなく、裏通りや敷地の奥の路地に面した場所にも影響しています。複数個の間取りが一つ屋根の下に作られる棟割長屋などはこれにあたります。当時の様式のマンションの誕生です。

また、江戸時代に宿場町が繁栄すると、街道沿いに都市型の特徴をいかした多くの町が建設されています。

海外観光客からも人気のある、塩尻市奈良井は、中山道の木曾11宿のひとつとして栄えた宿場町。上・中・下の三町からなり、南北延長約1キロメートルに及びます。

街道に面しては、もと板葺きで二階に手摺をもつ旅籠屋形式の町家が連続して並んでいて、勾配の緩い屋根は、庇より大きく軒先を出し、深い軒で街路を包み込む空間構成に特色があります。

同じ宿場町でも、福島県南会津郡の大内宿はまた違った景色を見せてくれます。

都市圏にも残る魅力的な町家。

京都や金沢、倉敷、川越などは、多くの観光客が訪れることからも町家・町屋が残る有名なエリアです。

もちろんこのほかにもまだまだ全国に町家が多く残っています。重要伝統的建造物群保存地区や歴史的資源を活用した観光まちづくりなど国が主体となって活動しているものを参考にしてみるとわかりやすいのではないでしょうか。

重要伝統的建造物群保存地区(略して重伝建)は、昭和50年の文化財保護法の改正により、歴史的な風致を形成している伝統的な建造物群を、新しいカテゴリーの文化財として残していこうと始まった取り組みです。

高岡市山町筋(富山)や彦根市河原町芹町地区(滋賀)など町屋・町家の残る地区をはじめ現在全国で100箇所以上のエリアが認定されています。

歴史的資源を活用した観光まちづくりは、古民家等の歴史的資源を各地域で観光資源として活用し、まちづくりをしてる地域を増やすための活動です。2020年時点で200以上の地域がこれに該当しています。歴史的資源を活用した観光まちづくり 地域マップ(PDF)で詳細の地域を確認することができます。

格子や通り庇のほかにも、町家の魅力的な意匠やその特徴

町家や古民家の魅力の1つが、暮らしの中で工夫を積み重ねながら発展してき知恵と、細部にわたって洗練された素材・造形です。

地域ごとにその特徴は異なります。ここでは京町家の意匠を中心にご紹介します。

格子、通り庇、虫籠窓、土壁の構成は華奢で洗練され、また暖簾、簾御簾などで季節ごとのしつらえをおこないます。

通り庇

「通り庇(とおりびさし)」は、京都の町家に見られる特徴的な構造で、建物の正面に設置された庇のことを指します。

この庇は通りに面して設けられ、雨風を防ぐだけでなく、夏の強い日差しを遮る役割も果たします。

また、通り庇は建物の美観を高める装飾的な要素としても機能し、町並みに独特の風情を加えます。

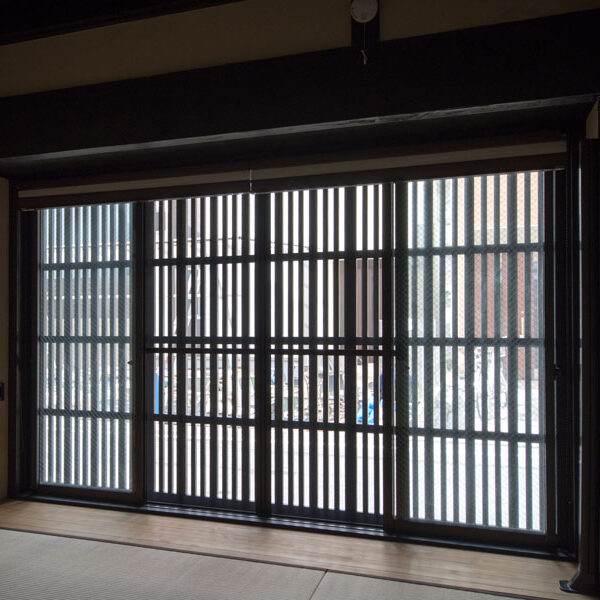

格子

家の外壁から突き出した形で設置される格子構造を指します。

主に1階部分の窓や玄関に用いられ、通りからの視線を遮りながらも、風通しと採光を確保する役割を果たします。出格子は防犯面でも優れており、外部からの侵入を防ぎます。

営む商売の種類などによって格子のデザインが異なるのも特徴の1つです。

虫籠窓

通りに面した2階外壁に設けられた、土塗格子(虫籠格子)を並べた窓。

幕府の周辺眺望規制により周辺を見渡せる大窓の設置が禁止されたため、広まったと言われています。

虫籠窓は通風と採光を確保しつつ、外部からの視線を遮る役割を果たします。また、火災時には炎の侵入を防ぐ効果もあります。

ばったり床几 / 揚げ見世

前を通る人に商品を見せるために使われていた「見世棚」。壁際に跳ね上げて収納するので「揚げ見世」とも。仕舞屋風の町家が増えて対面販売が減った際には、「ばったり」とも呼ばれていました。

通行人が一休みするための場所として利用され、地域の人々や訪問者が自然に集まり、交流する場になっていたようです。

瓦(一文字瓦、饅頭瓦)

切り落とされたように真っすぐ伸びる「一文字瓦」。連続して水平なラインを作ることで、統一感のある美しい街並みを作り出します。

また、「饅頭瓦」とよばれる、とりありの部分に丸い瓦が取り付けられた瓦を使用する町家を見かけることもあります。

鐘馗さん

京町家の屋根に設置されている陶器の像「鍾馗さん」。

鍾馗は鬼を退治する力を持つとされ、魔除けや厄除けの守護神として親しまれています。

町家ごとに表情やデザインが異なるので、違いを見ながら歩くのもおすすめです。

火袋

建物の中央部分に設けられた吹き抜け空間。

この構造は、炊事による熱や煙などを逃がす役割を担い、空気の循環を促進します。

表に水を打った京町家には、涼やかな風が舞い込み、夏には暑さを和らげ、冬の煙の排出を助ける機能も果たしていました。

通り庭

玄関から奥へと続く細長い通路状の空間です。

玄関から裏庭や中庭までを貫くこの空間は、通風や採光を確保し、家全体に自然の風と光を取り入れる役割を果たします。

通りに面した場所は客人の対応や作業場になる「店庭」、おくどさんを置く炊事場は「走り庭」と呼び分けて使用されていました。

坪庭・奥庭

限られた敷地内で自然を楽しむために設けられた坪庭・奥庭。

坪庭は建物の中央や周囲に配置され、住まいの各部屋に自然光と風を取り込み、季節の変化を感じられる空間を提供します。

一方、奥庭は建物の奥に位置し、静寂な環境を保ちながら、家族の憩いの場として機能してきました。

全国的に減少する、後世に残していきたい町家や古民家

一部では熱心なファンがいるものの、町家や古民家の数は減少の一途です。維持が難しいため、解体されてしまったというニュースを目にする機会も少なくありません。

例えば京都市では、平成20~21年に約4万7000軒の京町家が現存すると調査で発表されていましたが、平成28年の調査ではその数が4万軒台前半に減少し、年間800軒もの京町家がその姿を消しているという事実が明らかになりました。

その減少スピードは約2軒/日。全国的にみると、その数ははかりしれません。

未来に向け、広がり始める町家を残すための活動も

減少が進む中、町家や古民家を次の世代へ引き継いでいくための取り組みもすすんでいます。

町家を居住用として活用するだけでなく、オフィスやカフェ・店舗、そして宿泊施設として利用されることも増えつつあり、さまざまな補助金・支援制度を設けている例もあります。また、その魅力を伝えようとする民間の有志の方々の活動も増えてきました。

他地域に先んじて支援制度が整い始めている京都

| 種類 | 支援制度 | 京町家 | ||

|---|---|---|---|---|

| 指定地区内の京町家 | 個別指定京町家 | |||

| 修理・修景等 | 指定京町家改修補助金 京町家の保全・継承に必要となる改修工事にかかる費用の一部を補助。 | - | ○ | ○ |

| 個別指定京町家維持修繕補助金 日常的な維持修繕にかかる費用の一部を補助。 | - | - | ○ | |

| 京町家まちづくりファンド改修助成事業 まちづくりの活動拠点等となる京町家の工事費用の一部を助成。 | ○ | ○ | ○ |

京都の町並み景観や生活文化の象徴である京町家は、近年その価値が見直されて、居住用はもとよりさまざまな方法で活用されています。

京都市では、京町家に関わる自治体や金融機関などが、補助金・支援制度を設けています。上記はその一例です。より詳しい支援制度を知りたい方は、京町家についての補助金や支援についての記事があるので、そちらを参考にしてみてください。

町家・町屋をもっと知るためのスポット・イベントが各地で増加中!

町家・町屋について理解が深まったら、実際の町家を触れてみましょう。

全国各地に町家を活用した飲食店や、宿泊施設、国や町が保存する資料館や博物館などが存在します。まずは近くの施設を探して訪問してみてはいかがでしょうか?

町家の見学、歴史を知るには資料館・博物館がおすすめ!

今週はいつもと違った週末に!江戸からや昭和初期に建てられた町家や古民家などのレトロな伝統建築を揃える建物博物館から、そこにあった人々の暮らし・文化を体験できる資料館・博物館まで、各地の町家・古民家に出会える建物博物館を集めてみました。

電車で行けるところから、小旅行としてゆっくり足を運んでみたい建物博物館まで、魅力的なスポットです。

3月8日。”March”に”8”のマーチヤ!「町家の日」とは?

町家の日とは、京町家を借りたい人、貸したい人、買いたい人、売りたい人のための市民ネットワーク組織「京町家情報センター」主催ではじまった取り組みです。

毎年3月8日を「町家の日」に設定。京都はもちろん、姫路・金沢など、全国各地の町家を巻き込み、まだまだ町家に興味を持てていない人たちに対して、その前後複数日にわたって、町家に興味を持ったもらうきっかけづくりをおこなっています。

町家の日の期間中は、各地で町屋家をアートギャラリーにしたり、伝統工芸のワークショップ、お茶会などさまざまなイベントが開催されます。より町家を理解したい方にはうってつけのイベントです。